生活の中に馴染みきっている本や書面、掲示物。数多の文字が使われ、印刷されることでそこに存在しています。あまりにも自然でなにげなく目にしていますが、文字を読まない日、印刷物を手にしない日って、実はものすごく稀ではないでしょうか。

今でこそ、読みやすく整った書体で大量に印刷された高品質な書籍や資料が当たり前になっていますが、何にだって起こりはあります。

今回は、ドイツ出版文化に焦点を当てた『黒の芸術 グーテンベルクとドイツ出版印刷文化』展にお邪魔してきました。情報コミュニケーションのあり方に変革を起こした活版印刷術が確立され、どのように発展してきたのか。まずは“どんな展覧会なのか”からご紹介します。

ドイツでの活版技術の完成とその広がりを見る

1000年以上の歴史を有する印刷史のなかでもグーテンベルクによる活版印刷術の発明は大事件でした。

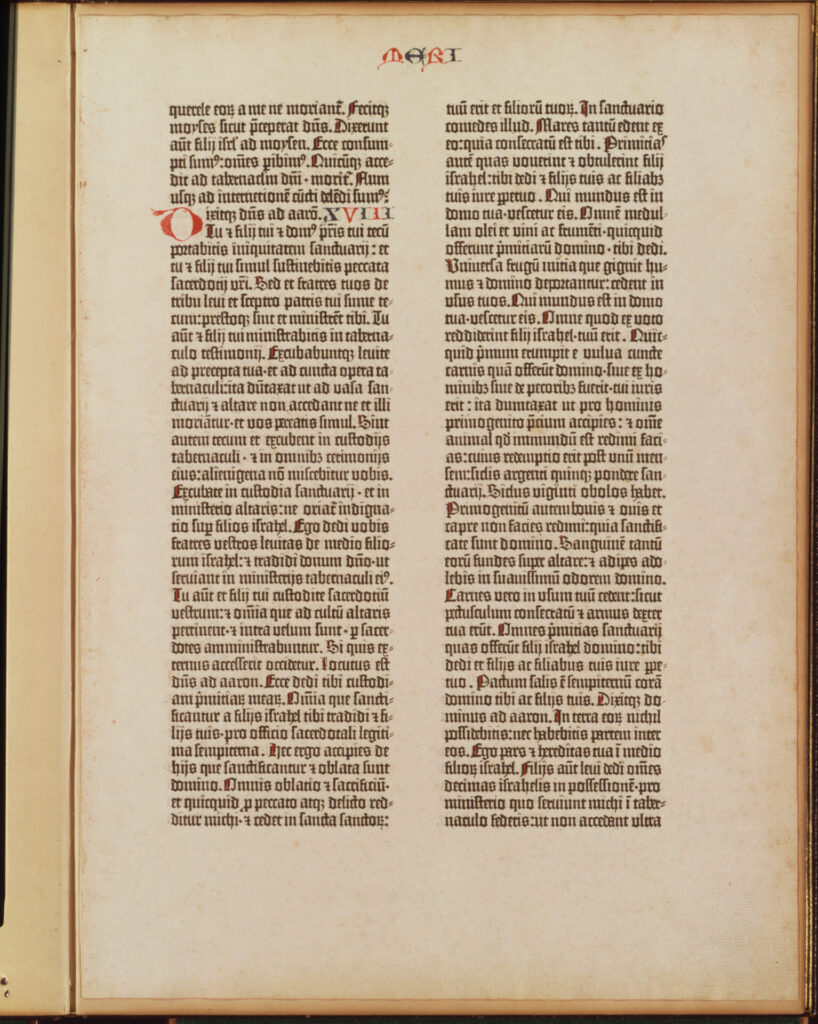

中世ヨーロッパでは、テキストの複製の手段といえば主に手写しだったといいます。それが、15世紀のなかばに活版印刷技術が確立されると、瞬く間にヨーロッパを席巻しました。

発祥の地ドイツでは、魔術や魔法を意味する「ディ・シュヴァルツェ・クンスト(die schwarze Kunst)」と呼ばれ、独自の出版印刷文化が形成されます。

産業分野では今や、過去のものとみなされている活版印刷術と活字書体。同展では、それらがどのように国の文化形成に影響を与えてきたのかを、その技術を生み、誇りとして現代に継承するドイツを通じて振り返っています。さらに、活版印刷技術の生みの親であるグーテンベルクの功績にも迫ります。

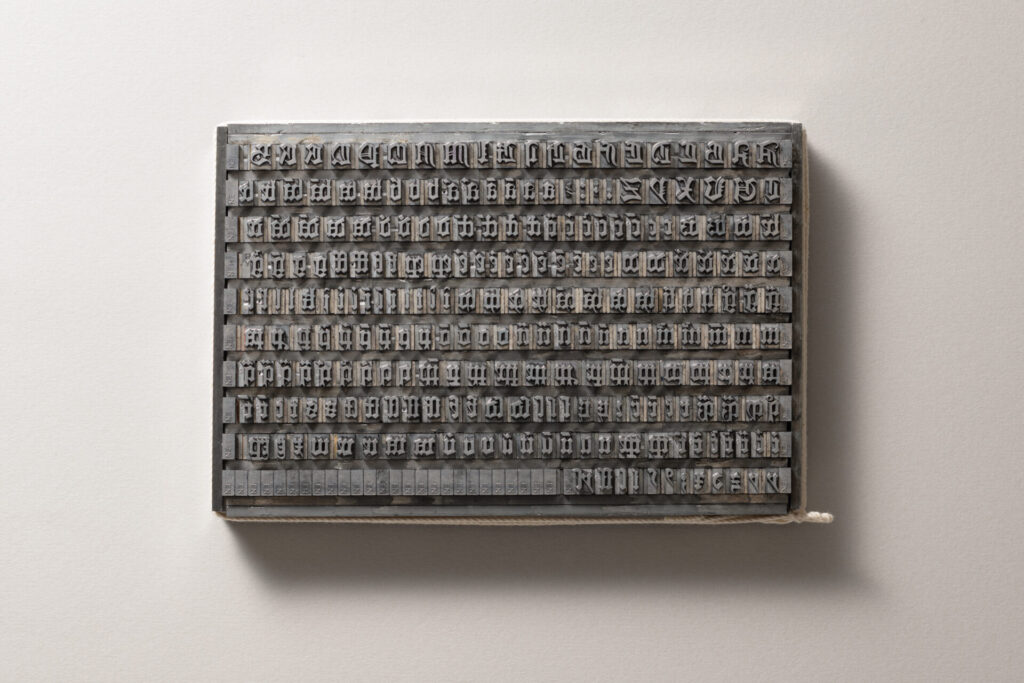

印刷物も印刷機も、活字も活字を作る道具も展示

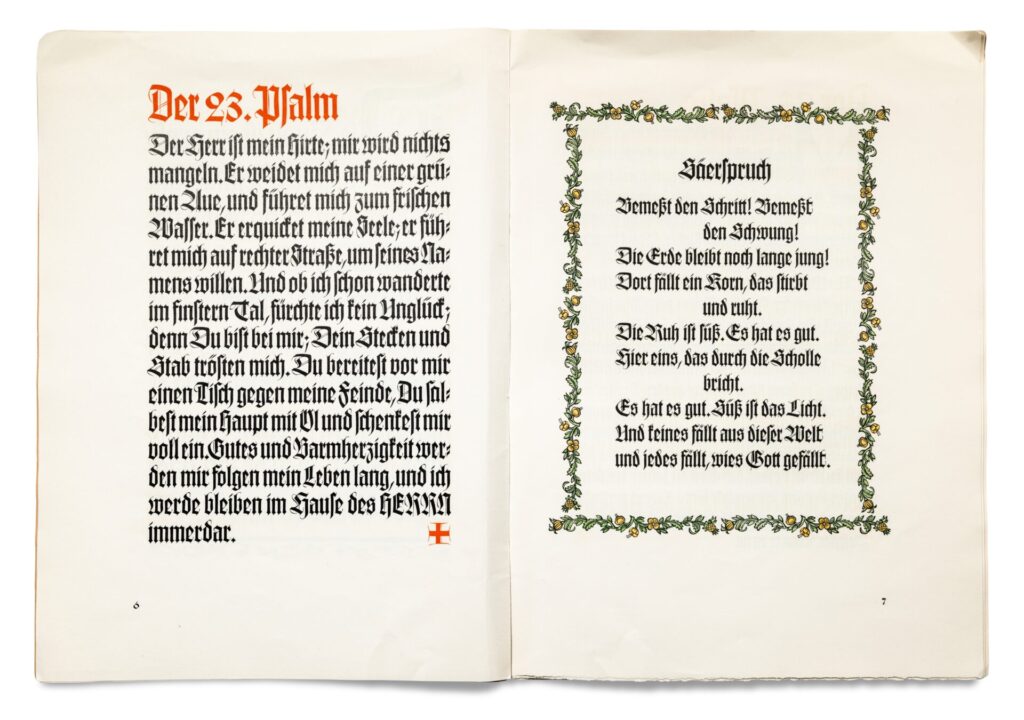

活版技術が完成して以降、書体や挿絵などがさまざまに移り変わっていく中で制作された印刷物を、たっぷりと楽しめます。

さらに、印刷機を復元したものや活字を作るための道具に至るまで、活版印刷に関わる道具も多く展示されています。

現代では、ものすごい速度でさまざまな印刷物が出力できますが、当時の道具や印刷の方法を知ることで、現代に至るまでの変化、進化を考えるきっかけにも。過程を考えるのが好きな人には、たまらない内容ではないかと感じます。

印刷物の発展と文字の役割

活版印刷技術は、テキストによるコミュニケーションの在り方に大きな変化をもたらしました。

ルネサンス期においては、文化や思想の変化を促進する役割を担いました。宗教改革はその最たるものといえるでしょう。

また、活字が文化を象徴するようになると、ナショナリティと結び付けられて政治的な意味を持つようにもなっていきます。識字、書字において、複数のパターンがあり難しいとされていたブラックレターをあえて使うことで、ドイツのナショナリズムを表現していた時代もあったそうです。

『黒の芸術 グーテンベルクとドイツ出版印刷文化』は、印刷博物館にて。会期は2025年7月21日まで。

東京・文京区の印刷博物館にて開催中の『黒の芸術 グーテンベルクとドイツ出版印刷文化』。会期は7月21日まで。暑かったり雨が降ったりと天候は落ち着かずとも、館内は快適なので夏のお出かけにぴったりです。

東京メトロ有楽町線の江戸川橋駅A4出口から徒歩で8分ほどと、余裕の徒歩圏。途中、神田川を渡りますが、地上に出たら右側に真っ直ぐ進むだけ。プロ迷子を自称する方向音痴を極めた筆者でも、地図アプリがあれば迷わず着けました。

活版技術の発祥の地であるドイツの出版印刷文化に触れ、“魔術”と言われた技術をたっぷり堪能できる同展。次回vol.2では、ワクワクや気づきをくれた「これは見て!」という作品をご紹介します。

『黒の芸術 グーテンベルクとドイツ出版印刷文化』

⚫︎会期

2025年4月26日(土) ~ 2025年7月21日(月・祝)

⚫︎休館日

毎週月曜日(ただし7月21日は開館)

⚫︎開館時間

10:00~18:00(入場は17:30まで)

⚫︎入場料

一般 1000円

学生 500円

高校生 300円

中学生以下 無料

※20名以上の団体は各50円引き

※70歳以上の方は無料

※障がい者手帳等をお持ちの方、および付き添いの方は無料

⚫︎注意事項

作品保護のため、室温が低く設定されています。

寒さが気になる方は、羽織ものなどで調整できるようにしていくと安心です。

『黒の芸術 グーテンベルクとドイツ出版印刷文化』公式サイト

コメント