本記事でご紹介する情報は、2025年3月現在のものです。最新の情報については必ず公益財団法人日本漢字能力検定協会のWEBサイトでご確認ください。

本記事は、日本漢字能力検定8級の「個人受検」形式についての体験談です。「漢検CBT」、「漢検オンライン」での受検については日程や結果通知の方法が異なりますのでご了承ください。

以前ご紹介した「いちまるとはじめよう! わくわく漢検」。1日10分でOKという手軽さと、かわいいキャラクターが魅力的なこの問題集をきっかけに、我が家の次男は日本漢字能力検定(以下、「漢検」)8級を受検してきました(受検準備や受検当日の流れについては事前準備編、受検当日編をご覧ください)。

そしていよいよ本日、検定の結果が届きました!! 果たして次男の合否は…?

その前に、まずは受検後の流れをご紹介していきます。

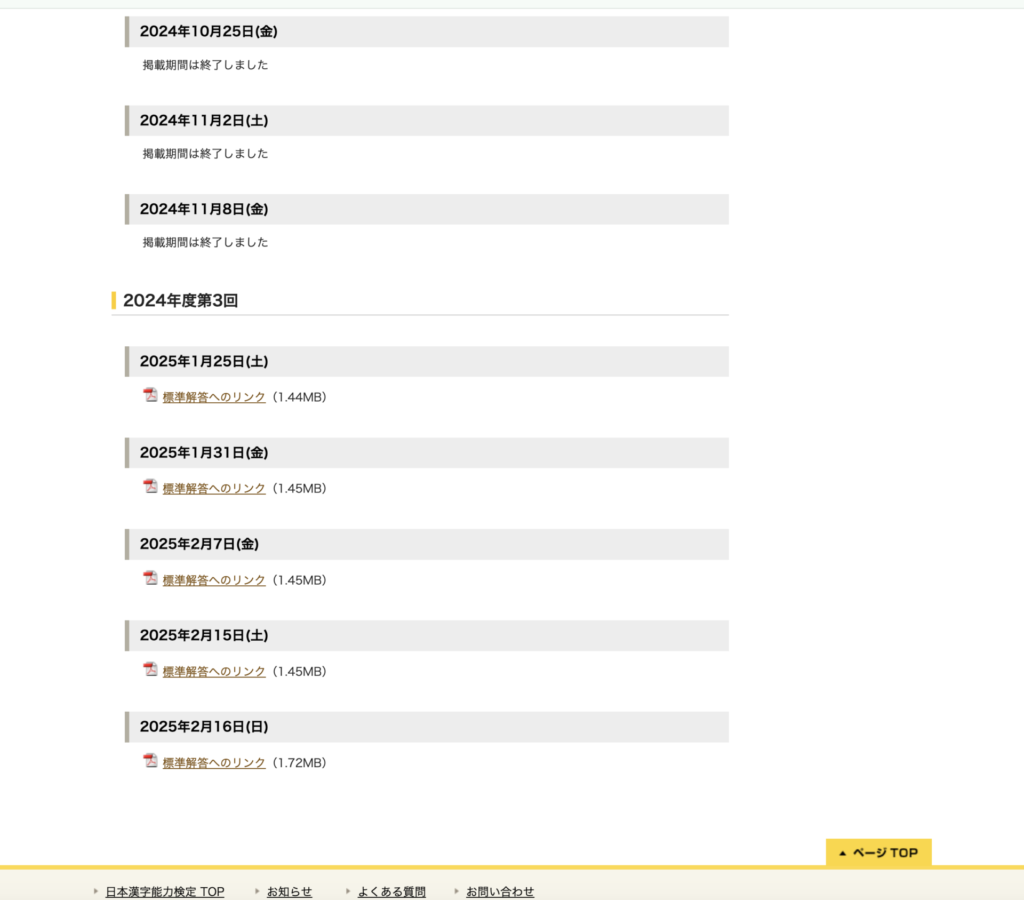

解答の公表は検定のおよそ5日後

通常の検定試験と同じように、受検会場では解答は配られません。その代わり、解答の公表される日時やWEBで合否照会が可能になる日時について口頭でのアナウンスがあったそうです。

ちなみに我が家では「なんか、試験してくれた人(監督者)が、ネットで答えが見れるって言ってた〜。あと、受かったかどうかネットに載るって言ってた気がする〜。」というざっくりした報告のみが届けられました(低学年あるある)。

その場で確実に上記日程を知りたいという方は、お子さんによくよく言い聞かせ、しっかりメモしてきてもらったほうがよさそうです。

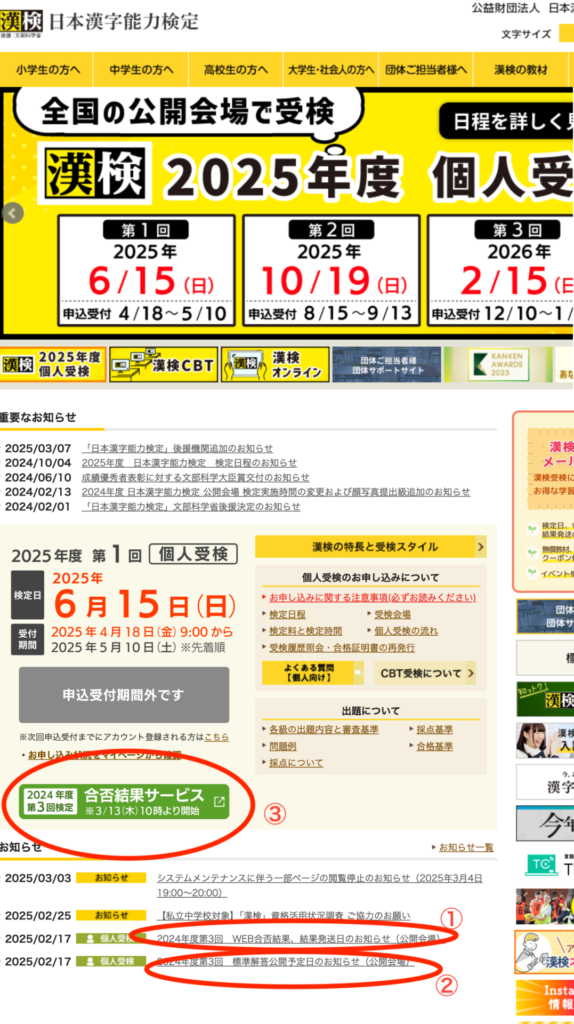

ただ、もし聞き逃してしまっても大丈夫。試験翌日には漢検のWEBサイトにお知らせが掲載されていました。

期日になったので、まずはWEBサイトから標準解答をチェックして自己採点。

10~8級は問題用紙に答えを書き込んで提出してしまう形式なので、実際の子供の解答は分からないのですが、「たぶんだいたい合ってる〜!」とのこと。あくまでざっくりしている次男です。

通知送付よりひと足先に、WEBで結果照会が可能!

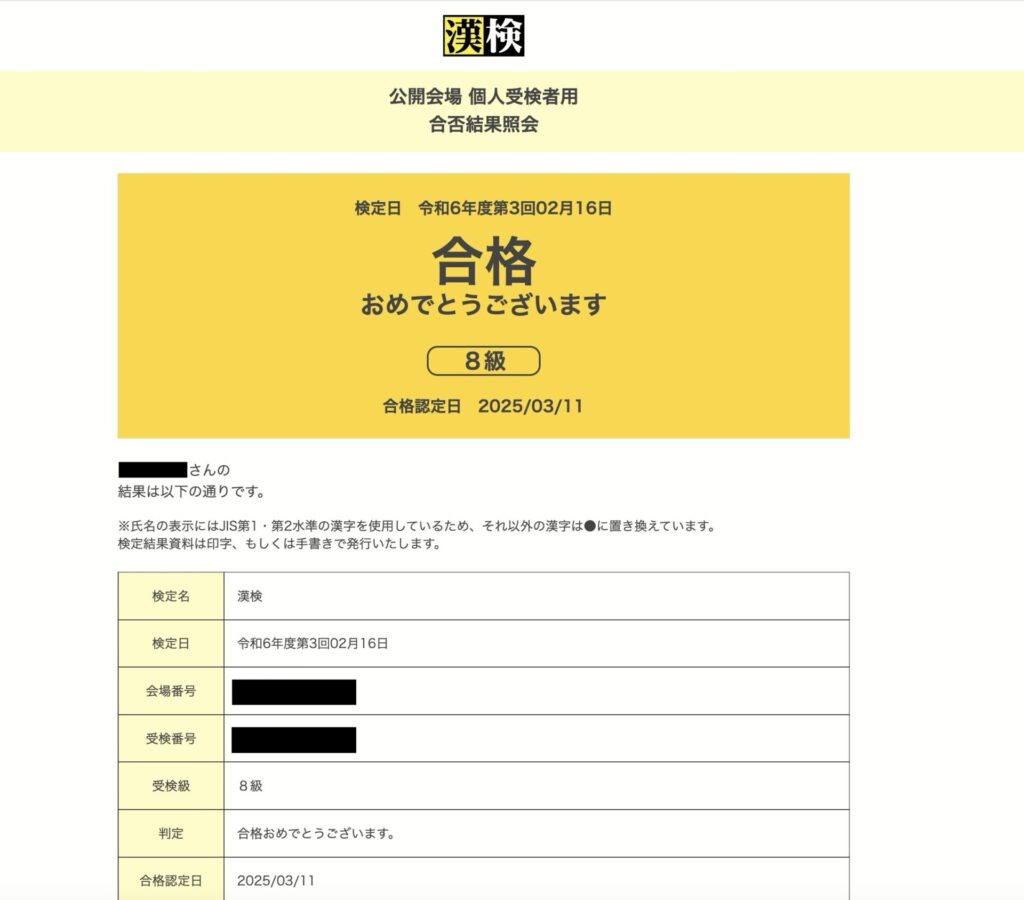

次に、試験からおよそ1か月弱でWEBから合否だけを先に確認できるようになります。上の写真の赤囲み③から、受検番号などを入力すると…

合格だー!おめでとう!

なお、WEB合否結果照会で分かるのは合否のみ。得点なども気になりますが、それは郵送通知を待つことになります。それにしても「合格」の2文字は親子共にうれしいもの。とりあえずひと安心です。

結果通知と資料の到着

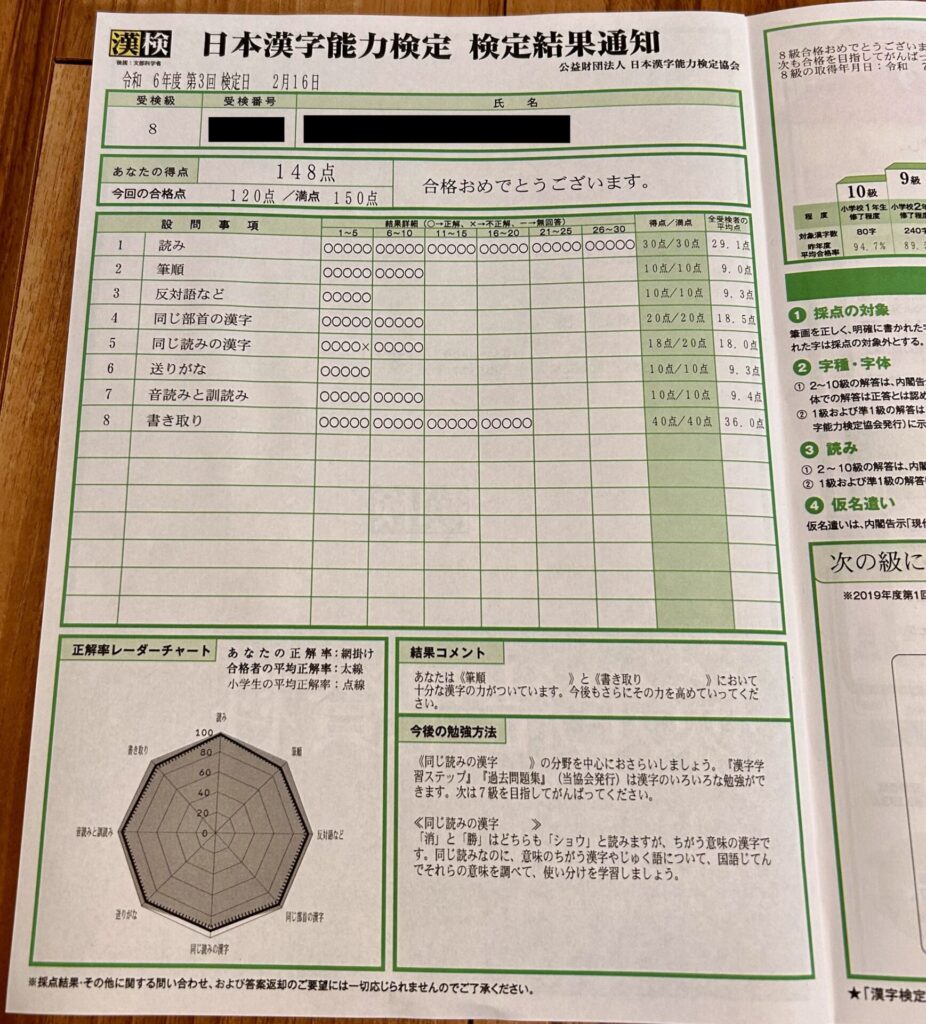

最後に、試験からおよそ40日後に、大きめの封筒で正式な結果通知が郵送されてきました。

こちらは薄い冊子形式になっており、点数や個別の問題の正誤、設問事項ごとの平均点などが記載された詳細な資料もついてくるので、読みごたえがありました。

復習して自分の苦手な箇所を分析したり、次の受検の戦略を立てたりするのにも役立ちそうです。

筆者は「正解率レーダーチャート」で小学生の平均正解率がとても高いことに驚きました。1〜2学年先取りで受けている子も多いでしょうに、9割超え。今どきの子、すごいですねえ。

ちなみに次男は1問間違いの148点。惜っしーーい!! 帰り道で言っていたとおり、「州」の字の一番右に点をつけてしまったというミスで、1問落としてしまったようです。

とはいえ、過去問での点数よりも本番のほうがずっと良くできていたのは(親バカながら)素晴らしいと思いました。 直前まで勉強して実力を伸ばしたということですからね。

本人はうれしさ9割、悔しさ1割という感じでしたが、とにかくよく頑張りました。

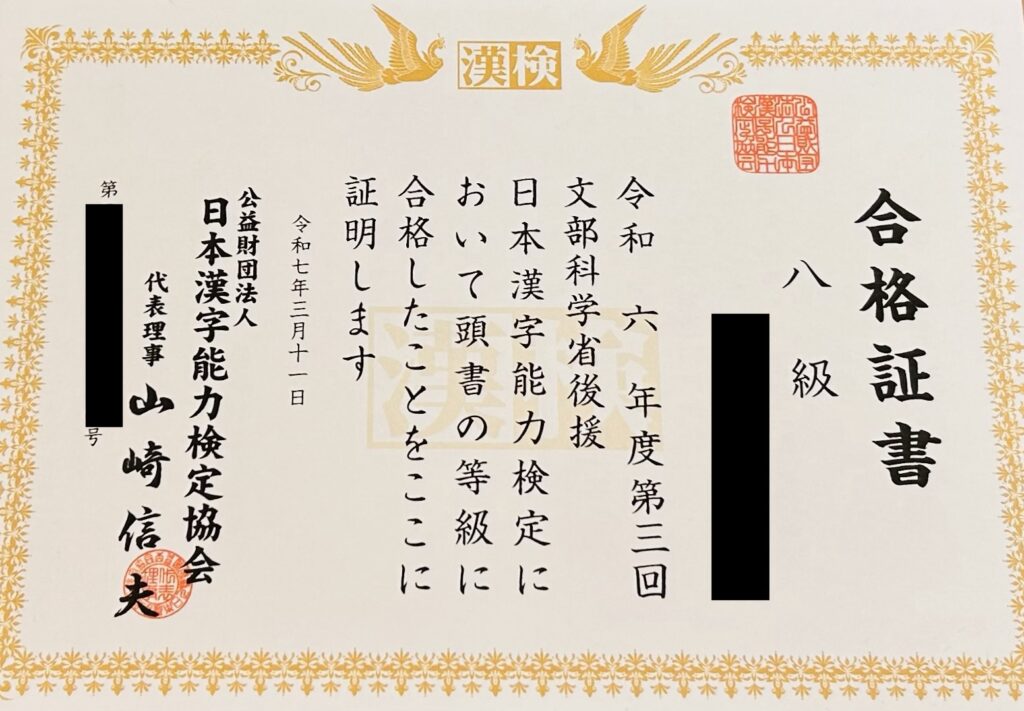

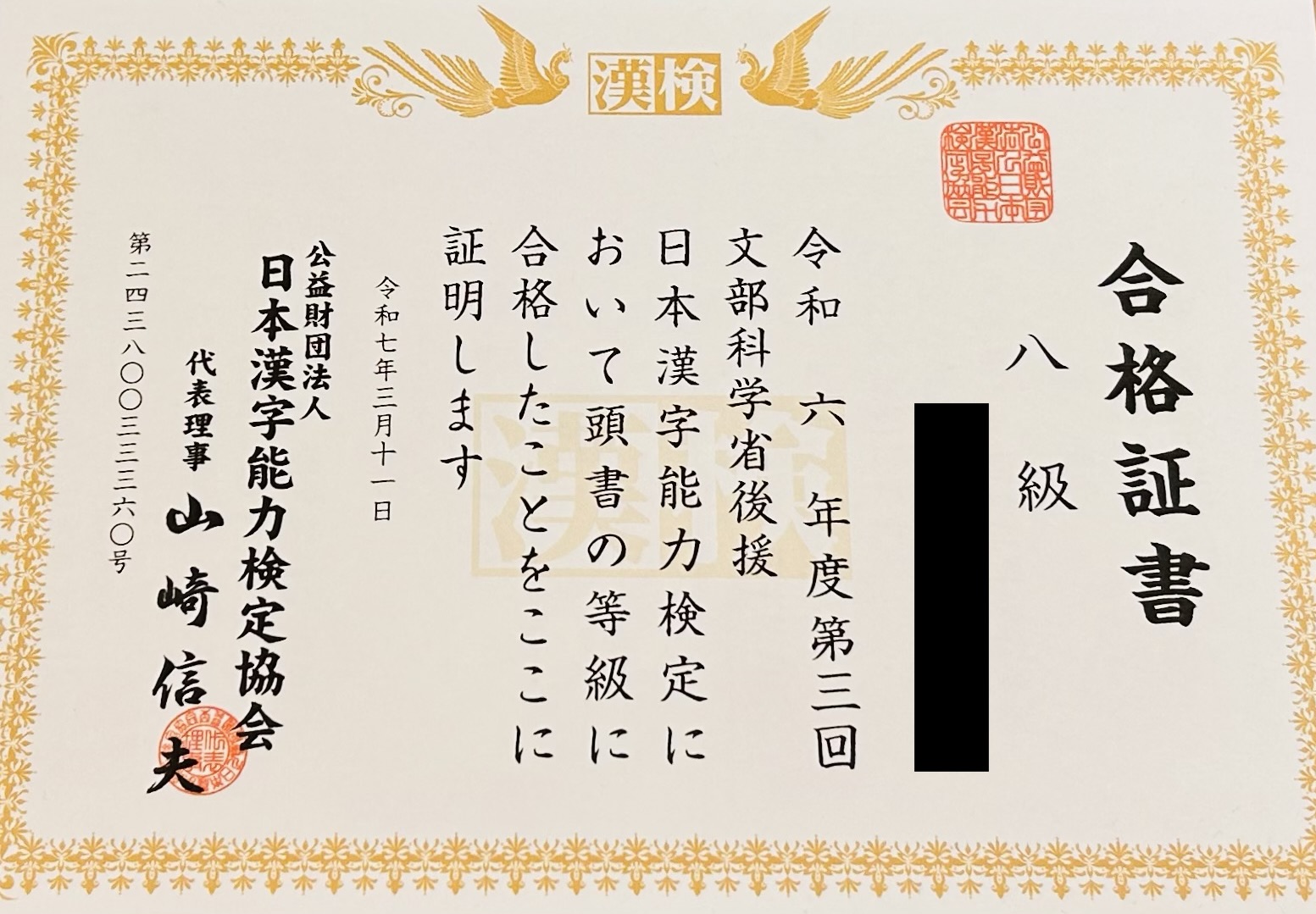

努力の証・合格証書。ユニークな表彰制度も

こんなに立派な合格証も添付されてきました。しっかりした厚紙です。これは子供にとっては励みになります。

ちなみに、満点で合格した方には「満点合格証」というスペシャルデザインの合格証書が贈られるとのこと! 自信のある方は、ぜひ満点合格を目指してみてはいかがでしょうか。

また、漢検には「家族受検表彰制度」なるものがあり、同じ回で複数の家族が合格した場合には、申請すると「家族合格表彰状」がもらえるそうですよ(級や形式は違ってもOK。詳しい条件などはこちらをご参照ください)。

親も子も簡単で続けやすい!それが漢検

今回、子どもの一連の受検を通して思ったのは、申し込みから結果照会まで漢検のシステムが全体的にとても分かりやすく優れているということ。そしてそれゆえに保護者の負担が少ないということです。

そして前記事の繰り返しになりますが、内容的にも通塾が不要で無理なく先取りも可能。これらの要素により、やはり子どもの初めての検定試験には漢検が最適なのではないかと感じました。

「いちまるとはじめよう! わくわく漢検」シリーズは5級(小学校修了レベル)まで出版されていますので、我が家は今後もこのシリーズを使って1日10分、無理のない漢字学習を続けていきたいと考えています。

以上、漢検受検から結果通知までの流れでした。受検を検討されている方のご参考になれば幸いです。

コメント