さて、前回、メキシコ美術が革命の思想を市民に広く伝えるために、壁画運動と深く関連していたことをご紹介しました。メキシコのイメージ、多少広がったでしょうか。

今回は、本展タイトルにもなっている、日本人作家の『メキシコへのまなざし』をご紹介します。

本展でフィーチャーされている5名の作家のうち、まずは3名ご紹介します。それぞれお伝えしたいことがありすぎる……

日本人作家がメキシコ美術に向けたまなざし〜主義や思想〜

メキシコ美術に興味を持ったり影響を受けたりした日本人作家5人に焦点を当てた考察的展示がされています。

現地作家の描く民族主義的な思想を含んだ芸術を、日本人作家はどのように見ていたのでしょうか。

岡本太郎:核心と信念の重なり

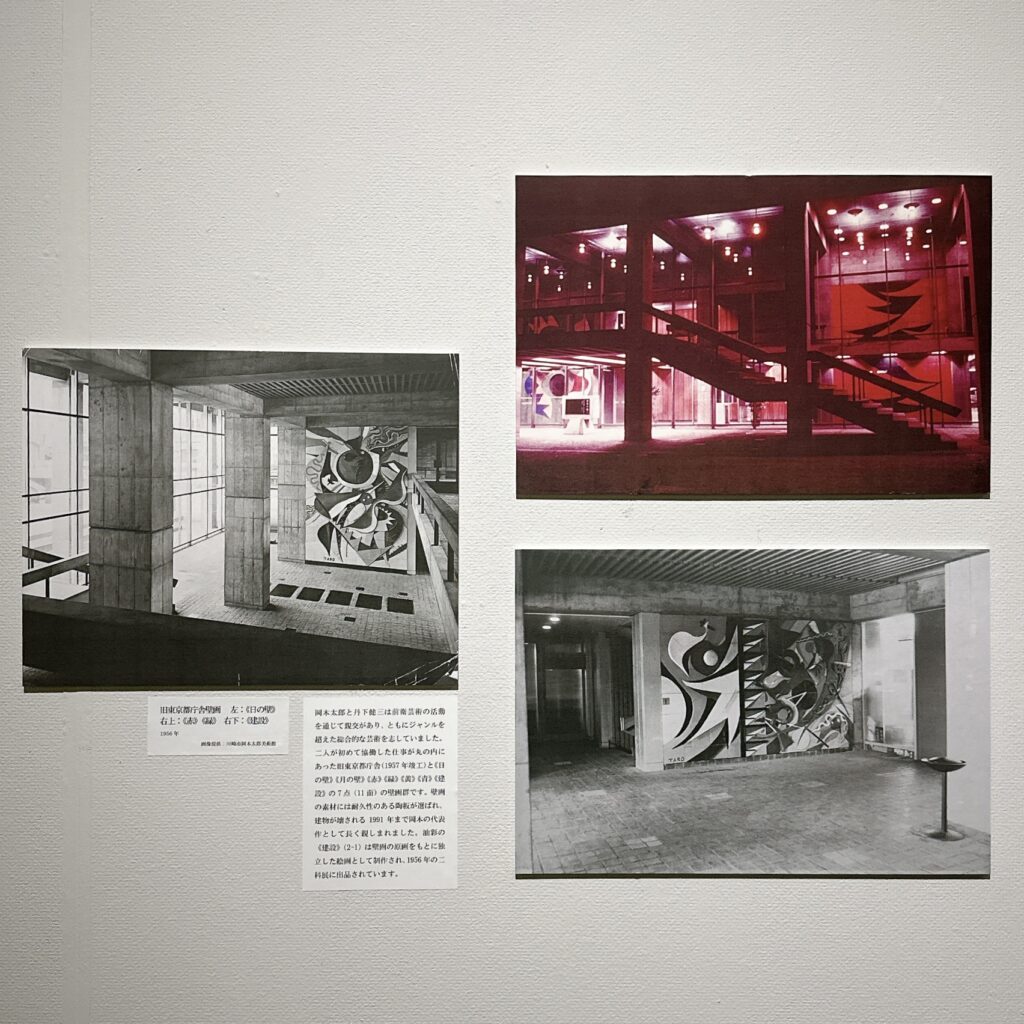

大胆で鮮やかな色彩と筆致がダイナミックで、いかにも岡本太郎!! という印象の《建設》。絵画が発表された1956年に「メキシコ美術展」の設計を担当した建築家・丹下健三の依頼を受け、旧東京都庁舎に設置する陶板壁画も制作しました。

メキシコ美術の核心である壁画と、芸術は大衆のためにあるべきという岡本太郎の信念の重なりが、東京都庁舎という誰でも入れる場所への作品の設置に繋がったのでしょうね。《建設》の他にも6作品の陶板壁画を制作しています。

また、2008年から渋谷駅のコンコースに設置されている《明日の神話》はもともと、メキシコのホテルに設置されるはずだったのだそう。現地で行方不明になっていた期間があったため、大規模な修復をし、現在の場所に移設されたという経緯があります。

マークシティ側からJR方面に向かって下るときに「あーこれ岡本太郎か〜」なんてあまりに何気なく眺めていましたが、今後はちょっと視点が変わりそうです。

福沢一郎:地域文化の色彩

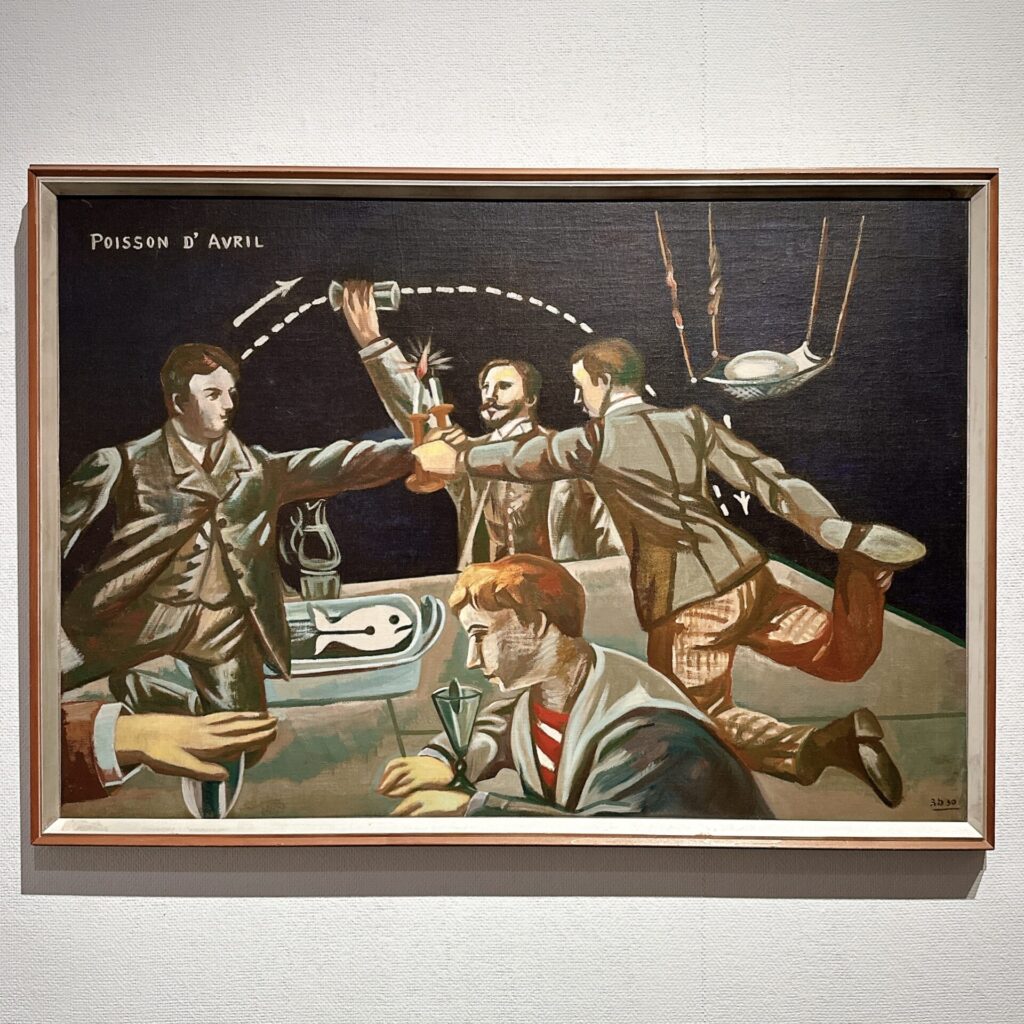

日本にシュルレアリスムを紹介し広めたことで知られる福沢一郎。前衛的な美術運動の旗手として日本の洋画界を牽引しつつ、戦後も社会批判的な視点で描く大作をたくさん手掛けています。

《Poisson d’Avril(四月馬鹿)》なんて、ちょっと陽気な雰囲気もありつつ、でも静寂のような空気感が日本のシュルレアリスム的で大好物ですね。

力強い線と鮮やかな色彩で描かれているのは葬送の儀式。「死者の日」に見られるメキシコの死生観を反映しているように感じました。

すごくキュビスムの香りがする《埋葬》は、壁一面をドドンと飾る大きな1枚。寄りで引きでと、さまざまな距離や角度から見たくなる作品です。見るたびに新たに見えるものがあるのも不思議。

また、1972年には、《埋葬》を右に90度回転させた図を原画としたステンドグラス《天地創造》が、東京駅に作られました。送られる死者が立ち上がり、送る側が横たわる構図になるのは、死と生の転換ということになるのでしょうかね。

芥川(間所)紗織:美術と国民的アイデンティティの関わりと、抑圧

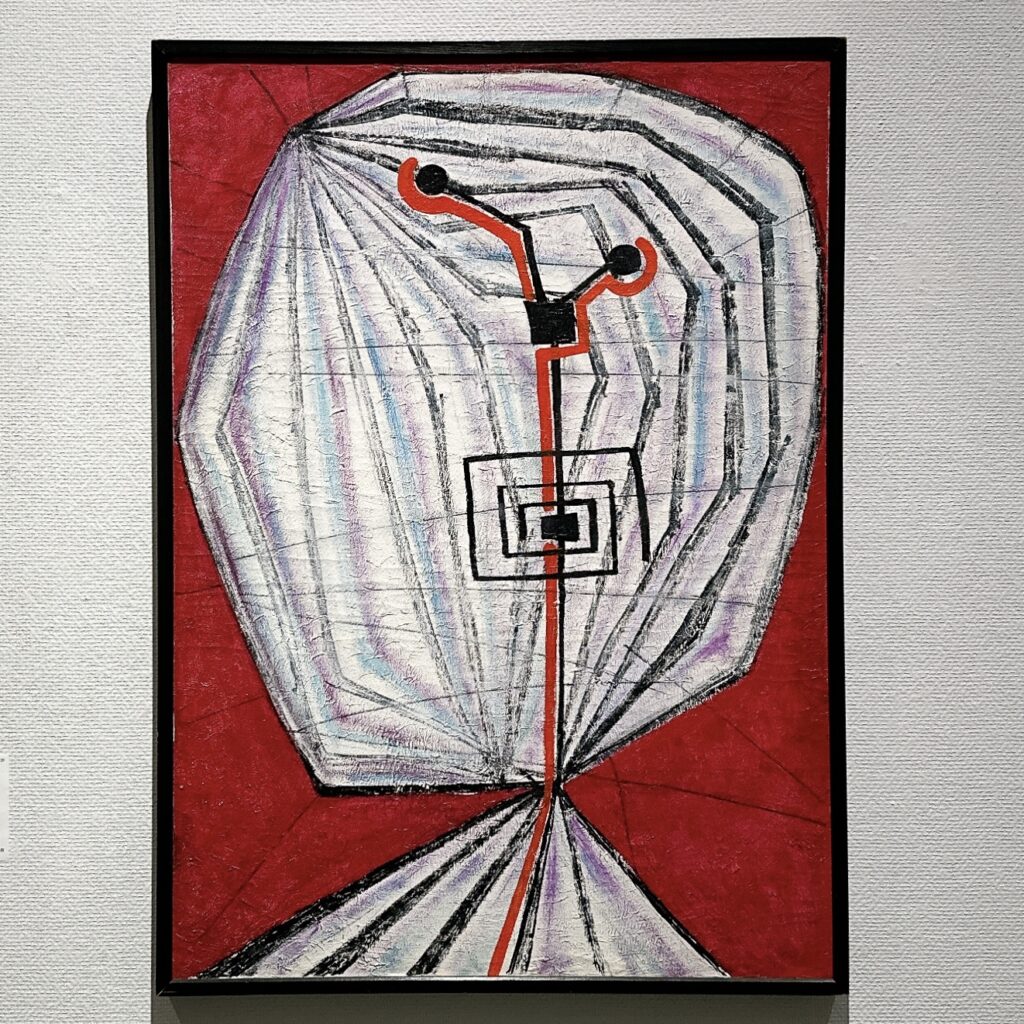

顔を描いているということは一目瞭然なのに、ちっとも目の合わない《顔》。どこかを見ているのか、それとも何も見ていないのか。

うまく言語化できないのですが、なんだか立ち止まってしまいました。この顔は、赤い線が何かの芯なのかもしれないけれど、それを言葉にできない筆者は、自身が日々なにを思っているか明確に見えていないのかもしれません。見ているつもりで、なにも見えていないのかも。

また、日本の民話や神話を題材にした作品も制作していました。画像は茨城県に伝わる、樹木神・ククノチを描いたものです。

低い空の下を人類が四つん這いで歩き、窮屈な生活をしていた頃、体の大きかったククノチが周囲の反対を押し切り二本足で立ち上がり、空を高く突き上げたといいます。

内から湧き溢れるような力強さに世界を変えるパワーを見つつ、結婚して声楽の道を諦めたという自身を抑圧から解き放つような思いもあったのかもしれないなと感じました。女性のキャリアについて考えてしまいますね。

会期は2025年2月1日〜5月11日。埼玉県立近代美術館にて。

『メキシコへのまなざし』は、JR北浦和駅西口から徒歩5分ほどの埼玉県立近代美術館にて開催中。駅前のロータリーを抜けると見える、埼玉県北浦和公園の入り口にメインビジュアルのポスターがドドンと。迷子の心配も無用です。

会期は2025年2月1日〜5月11日。3月下旬に展示替えがあり、版画作品などが一部入れ替わります。作品リストを拝見するに、結構な数が入れ替わりそう。

入館料も900円とお手頃ですし、前期・後期どちらも見に行くと、より理解が深まるかもしれません。

次回vol.3では、もうふたりのメキシコ美術に思いを寄せた日本人作家についてご紹介します。

『メキシコへのまなざし』

会場:埼玉県立近代美術館

会期:2025年2月1日(土) ~ 5月11日(日)

※会期中一部展示替えがあります。

前期:2月1日(土)~3月23日(日)

後期:3月25日(火)~5月11日(日)

休館日:月曜日(ただし、2月24日、5月5日は開館)

開館時間:10:00 ~ 17:30(展示室への入場は17:00まで)

観覧料:一般900円(720円)、大高生720円(580円)

※( ) 内は20名以上の団体料金

※中学生以下は無料

※障害者手帳等をご提示の方 (付き添いの方1名を含む) は無料

※企画展観覧券(ぐるっとパスを除く)で、併せてMOMASコレクション (1階展示室) も観覧可。

埼玉県立近代美術館 公式サイト

コメント