前回までは本館での展示をご紹介してきました。ここからは新館へ移り、また違った展示風景を楽しんでまいりましょう。

新館では、グラフィックや写真を使ったデザインのポスターを、街の賑わいを表現したような形で展示しています。

たくさん掲出されている中から、琴線に触れる情報を選び取る。ポスターの本来持っている役割を堪能できるセクションをご紹介します。

まるで街中の賑わい。個性あふれるイラストレーションデザイン

まるで劇場のロビーか、小劇場が集まる街中のような展示風景。「ポスターって本来、街中にバーっとたくさん貼り出されるものなので」という担当学芸員さんの言葉どおり、賑やかに、美しく展示されています。

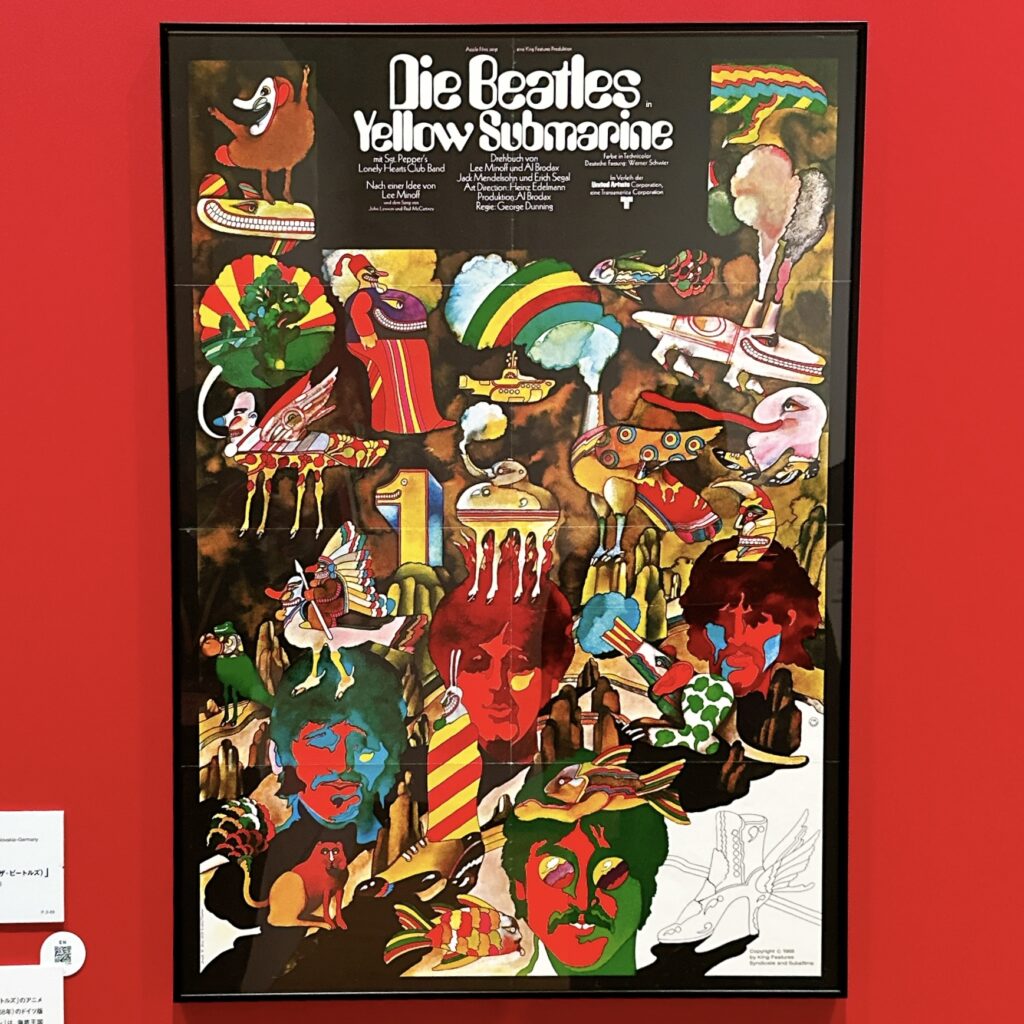

こちらはの作品の中でも有名な、映画「イエロー・サブマリン(ザ・ビートルズ)」のポスター。見てこのおサイケの中にふと現れる余白。呼吸を思い出させるパートのようでなんともいいですね。

こちらは映画や演劇のポスター。シュルレアリスム感をはらむ作品群に、筆者大歓喜です。大好き。

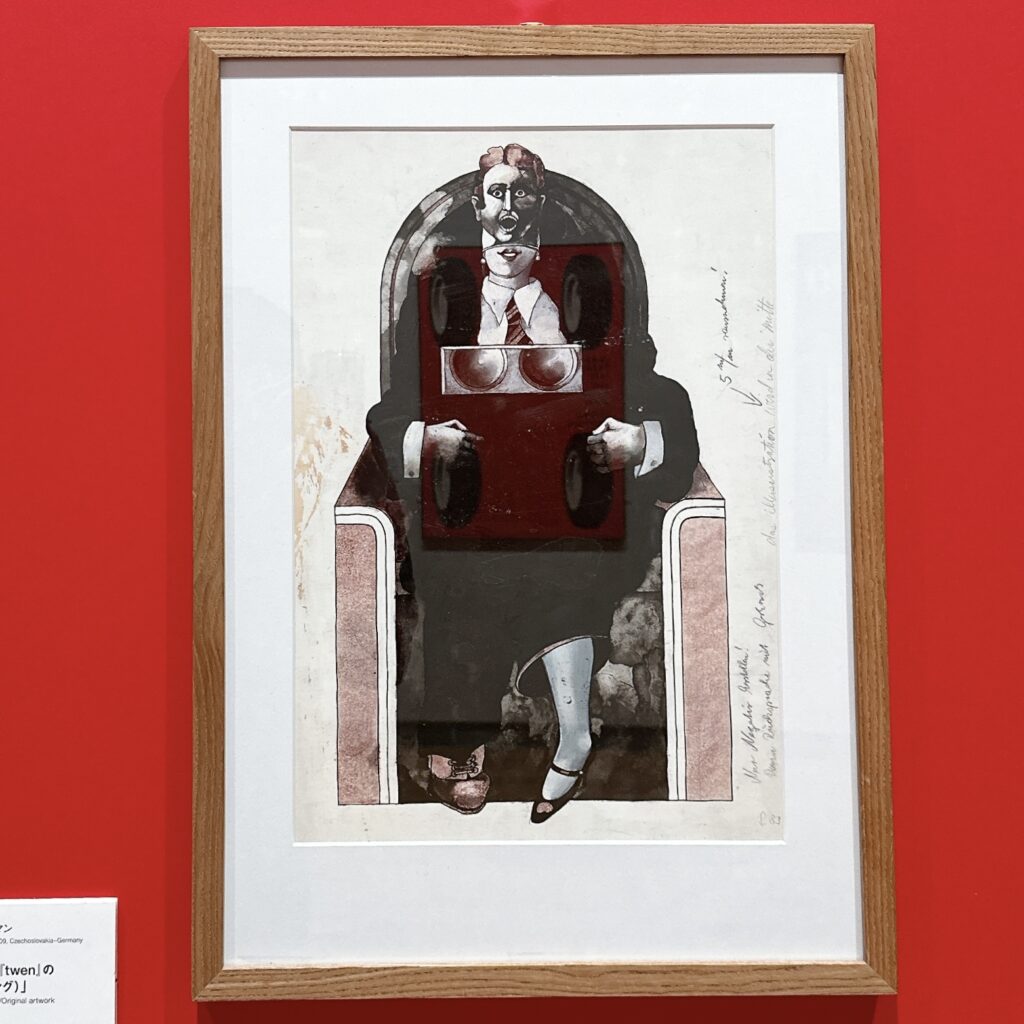

ハインツ・エーデルマンの描いた、男性と女性のキメラのような、原画「無題(雑誌『twen』のためのドローイング)」。これほんとうに好きで。向かいの作品が写り込んでしまって悔しい。

どちらが生身でどちらが無機物か。表情の言わんとしていることは何か。若者向け雑誌「twen」のためのドローイングということで、多感な時期を超え、柔軟に価値観の形成をしていく層に向けて訴えたいことがあるのか、はたまた、ただ存在する(かもしれない)ものとして存在しているのか。いろいろ考えてしまいますね。

ストーリーをデザインするおしゃれ

こちらは、アート映画を扱う配給会社ノイエ・フィルムクンスト・ヴァルター・キルヒナーのポスターで、デザイナーのハンズ・ヒルマンによるもの。

アート色の強い作品を扱っていた同社のヒルマンによるポスターは、各作品のストーリーを匂わせるような構成になっており、鑑賞前の情報としての役割も担っているように感じます。

おしゃれですよね! 好き!

全てのデザインをひとりのデザイナーに託した出版社

1961年に、11社の出版社が共同でペーパーバックの書籍を販売するための出版社としてミュンヘンで創立されたdtv。太い線にコントラスト強目の配色、大きく描かれた目など、絵本や児童文学の挿絵を思わせるタッチが印象的です。こういう表紙の絵本、ありそうですよね。

これら全てのデザインを託されたのが、スイス出身のグラフィックデザイナー兼画家のセレスティーノ・ピアッティ。当時の出版社としては異例のことでしたが、その後30年にわたり、その役目を担ったピアッティ。彼にデザインされた書籍の表示は、なんと6,000冊以上。dtvの統一イメージとして広く普及しました。

より直接的に訴えかけるフォトグラフィポスター

戦後西ドイツでは、終戦から1年後に映画製作が再開されました。敗戦の傷跡の残る西ドイツでは、映画は市民の一大娯楽として広く親しまれていたそう。

戦時下でもプロパガンダに映画仕立ての映像が使われたり、ナチスの要職に就く人々の娯楽として映画が制作されたりしていたので、ずっと身近にあったのでしょうね。

同時期にアメリカや西欧諸国の映画が輸入されるようになると、わかりやすさを重視したポスターデザインも引き継がれつつ、デザイン性の高いポスターも多く制作されました。

どれを取っても示唆的で、見せたいものを見せようという、意図のようなものを感じます。

さらに、白と黒と三原色という配色も何らかの意図があるように感じられて、鑑賞前にこちらの想像力を掻き立てるよう。

より直接的な印象を与える、フォトグラフィ。映画や舞台作品のポスターも、より明確な“伝えたいもの”が見えるような気がしますね。

雑誌にも、もちろんフォトグラフィは使用されました。

映画雑誌、20代向けのカルチャー誌「twen」などは、写真で訴求することでより鮮明なイメージを届け、読者はより鮮やかなイマジネーションを受け取っていたのかもしれません。

ここまでたっぷりと展覧会を楽しんできました。さあ、このままのワクワク感を持ってミュージアムショップへ行きましょう。次回、オリジナルグッズと購入品をご紹介します。

『戦後西ドイツのグラフィックデザイン モダニズム再発見』

⚫︎会期

2025年3月8日(土)〜5月18日(日)

⚫︎時間

10:00 〜 18:00 (入館は閉館の30分前まで)

⚫︎会場

東京都庭園美術館(本館+新館)

⚫︎休館日

毎週月曜日

⚫︎観覧料

オンラインによる事前予約制を導入しています。

◆観覧料一覧

一般 1,400円

大学生(専修・各種専門学校含む) 1,120円

中学生・高校生 700円

65歳以上 700円

※別途団体料金の設定あり。詳細は展覧会公式サイトをご確認ください。

コメント